以读相约 以书为伴|和法院院长一起“悦”读美好

编者按

读书是致知穷理,也是立德修身。在2025年世界读书日来临之际,荆州市中级人民法院结合今年的读书日主题“阅读:通往未来的桥梁”,邀请基层法院院长倾情荐书,以经典之力滋养法治初心,以思想之光点亮司法实践。六部精选著作,既是智慧的沉淀,也是精神的指引:《习近平在正定》用躬身为民的情怀夯实司法担当;《曾国藩家书》以修身齐家之道淬炼法官心性;《活着》以生命韧性在苦难中打捞生命的微光;《致加西亚的一封信》以忠诚与执行力的诠释呼应司法职业精神;《法官心理与司法技巧》直击审判实践中的心智成长;《法治的细节》则以哲思穿透法理与现实的迷雾。正如习近平总书记所说:“读书已成为我的一种生活方式。”阅读是“学思践悟”的纽带,愿每一页翻动的书声,化作守护正义的底气,让法治事业在知行合一的深耕中行稳致远。

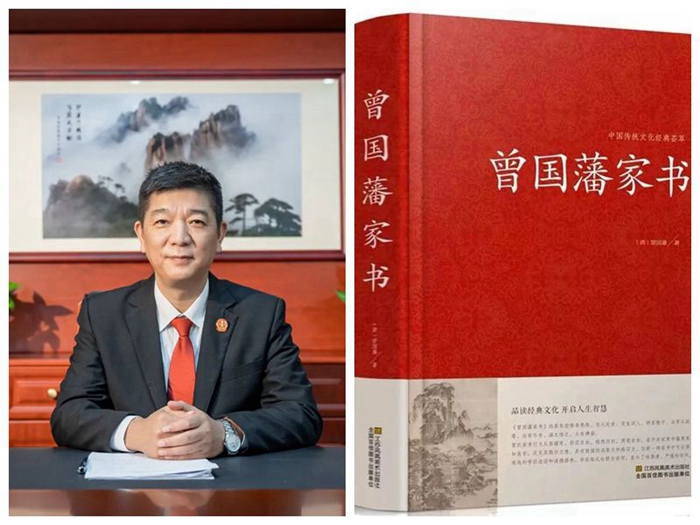

01

沙市区人民法院党组书记、院长王中华

《曾国藩家书》不仅是传统士大夫的家训典范,更是我们提升格局、涵养品格的必读之书。

修身立德:法院干警的内在根基

(《曾国藩家书·致九弟·述治事宜勤军宜爱民》):强调“慎独则心安”“主敬则身强”,主张通过每日自省保持道德操守。“致诸弟·述求学之方法”:提出“盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒”,强调持续学习与自我提升。司法公正需以法官的道德自律为基础,通过“慎独”抵御外界干扰,保持职业操守。面对复杂案件时,需以“恒心”钻研法律条文,以“敬畏”之心确保司法公正。

司法实践:严谨与务实并重

“致沅弟·论治军贵在务实”:提出“天下事,未有不从艰苦中得来而可久可大者也”,强调务实作风。“致纪泽·读书之法”:主张“读史以明志”,注重从实践中积累经验。法官审理案件需注重细节(如证据审查、法律适用),避免“纸上谈兵”,需深入调研,从纷繁复杂的案件表象中查明案件本身的事实。在撰写裁判文书时,需逻辑严谨、说理透彻,体现“言之有物,行之有据”的务实精神。

团队管理:刚柔并济与用人之道

“致九弟·用人之道”:提出“德若水之源,才若水之波;德若木之根,才若木之枝”,强调德才兼备的用人标准。“致沅弟·论带勇之法”:主张“宽严相济”,既要有纪律约束,又要体恤下属。张军院长指出,要纵深推进全面从严管党治院,把严管厚爱落到实处,一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设,为干事创业营造清清爽爽、干干净净的氛围。人民法院作为党绝对领导下的国家审判机关,要围绕“公正与效率”审判工作主题,不断提升队伍素质,锻造新时代法院铁军,推动法院工作高质量发展。

廉洁自律:抵御诱惑的警示

“致四弟·居家戒骄奢”:强调“家败离不得个奢字,人败离不得个逸字,讨人嫌离不得个骄字”。“致九弟·述纪泽婚事”:要求子女“嫁女娶媳,但求勤俭,不求奢华”,反对铺张浪费。艰苦奋斗是我们党在长期革命斗争中形成的优良传统,是我们战胜困难、取得胜利的“传家宝”,无论到什么时候都不会过时。法院干警需以“戒奢”“戒骄”自省,管好自己的生活圈、朋友圈,增强拒腐防变的免疫力。加强学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神,深刻认识作风建设的重要性,增强纪律意识、规矩意识,维护司法廉洁。

《曾国藩家书》不仅是一部传统家训经典,更是一本关于职业伦理、管理智慧与自我修身的实用指南。对法院干警而言,它既能提供抵御诱惑的“精神铠甲”,也能赋予应对复杂司法问题的“实践锦囊”。它教会干警在浮躁环境中坚守“拙诚”品格,在利益诱惑前保持“敬畏之心”,在琐碎事务中修炼“韧性之力”。读此书,非为复古,而在以古鉴今,涵养“功成不必在我,功成必定有我”的境界。在基层法院的岗位上,我们要努力用每一次公正的裁判、每一次耐心的倾听、每一次温暖的帮扶,让法治的光芒照亮更多角落。

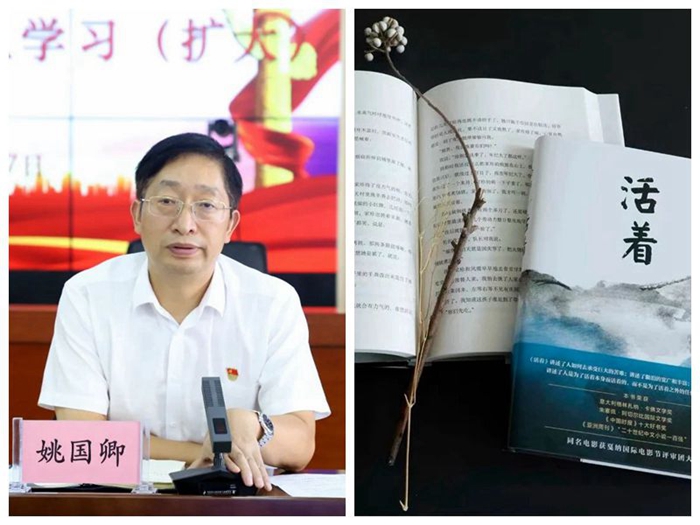

02

松滋市人民法院党组书记、院长姚国卿

今天,我想和大家分享余华的小说《活着》。这本书讲述了一个叫徐福贵的农民,他的一生充满苦难,但始终坚持活着的故事。这个故事没有华丽的辞藻,却让我们看到人在面对命运时那种最宝贵的坚持。

徐福贵原本是地主家的儿子,他经历了从富家子到农民的跌落,父母、妻子、孩子一个个离开他,最后只剩一头老牛,但他仍坚持活着。作者余华用简单的描述告诉我们:活着不是为了追求什么,活着本身就是意义。这种对生命的理解,和我们法院工作有很深的联系。

人是为活着本身而活着的,这种“活着”并非苟且,而是对生命最本真的坚守。干警们在办案中难免遭遇压力与挫败,但福贵的坚韧启示我们:无论顺逆,都要以平和之心接纳现实,以责任之心践行使命。面对当事人的困境,我们需如福贵一样保持对生命的敬畏,以同理心理解他们的挣扎,以专业精神维护公平正义,因为我们的判决书、调解书,改变的不仅是案件结果,更是别人的人生。书中有庆因抽血丧命、凤霞因医疗条件不足离世,这更警示我们:司法工作需始终以人为本,关注个体的生存境遇,让法律成为温暖而非冰冷的工具。

愿我们以书为镜,在司法实践中传递人性的温度,让每个“活着”的个体都能感受到公平与尊严。推荐此书,愿与诸君共勉。

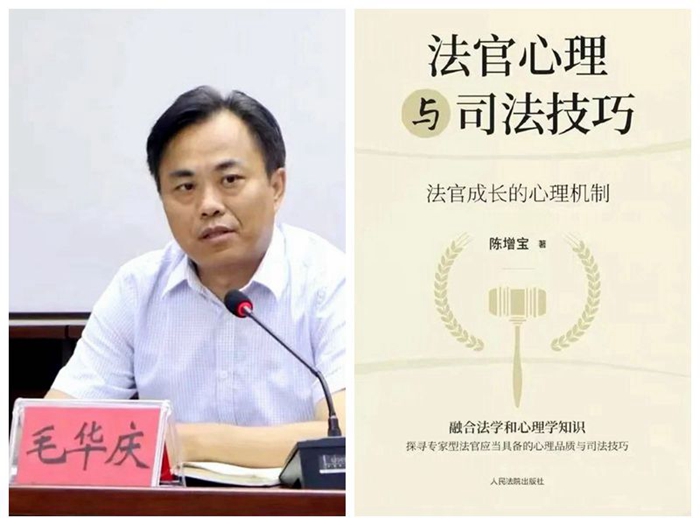

03

公安县人民法院党组书记、院长毛华庆

以心护法,以理服人。这本书为法官提供了从“压力应对”到“卓越沟通”的多视角指引,助力我们在法与情的天平上走得更加稳健从容。

司法工作不仅是法律的实践,更是人性的对话。法官长期处于矛盾调处的一线,既要保持理性判断,又需敏锐感知当事人情绪。阅读这本书,我深刻体会到:

心理韧性是公正司法的基石。书中指出“法官意志品质的培养”需从认知调整与情绪管理入手。面对复杂案件,唯有稳定心态,才能避免主观偏见影响裁判。

沟通技巧是化解矛盾的钥匙。书中倡导“以共情构建信任”,例如在调解中通过非暴力沟通的四要素(观察、感受、需求、请求)引导当事人理性表达,这与“非暴力沟通”的理念不谋而合,但更贴近司法场景。

团队协作与自我关怀缺一不可。书中强调“法官合作中的群体心理”和“健康心理塑造”,提示我们通过团队支持与个人减压策略(如正念训练)提升整体效能。

这本书不仅是法官的“心理防弹衣”,更是一本司法智慧的“行动手册”。值此世界读书日,希望大家以此书为镜,在阅读中滋养心灵、在实践中精进技艺,共同守护司法公正的温度与力量。

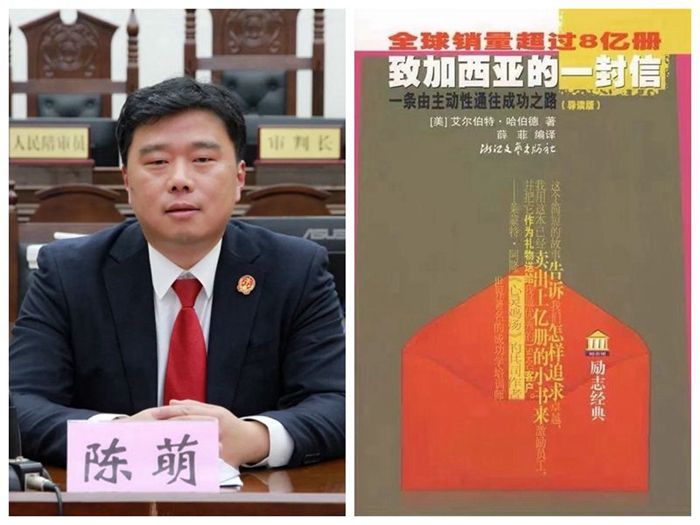

04

石首市人民法院党组书记、院长陈萌

推荐《致加西亚的一封信》的理由有:

倡导主动性与责任感的核心价值观

书中通过罗文中尉送信的故事,传递了职场和人生中至关重要的品质:不惧挑战、无条件履行责任的决心。在任务目标模糊、资源有限的情况下,罗文不问“为什么”,而是专注于“如何完成”。这种“执行力至上”的精神,对现代职场中习惯等待指令、过度依赖条件的人具有强烈的启发意义。

简洁有力的语言,直击本质

全书仅短短几十页,用极简的叙事提炼出职场与管理的本质矛盾——完成任务的能力比质疑任务更重要。这种寓言式的表达让读者快速抓住核心,适合碎片化阅读时代的需求,尤其适合作为团队共读书目。

跨越时代的适用性

尽管成书于1899年(美西战争期间),但书中的理念在当今竞争激烈的社会中依然具有现实意义。无论是企业强调的“结果导向”,还是个人职业发展所需的“靠谱”标签,都能从罗文的故事中找到映射。

信任与使命感的终极诠释

书中隐含了一个关键逻辑:上级对下属的信任,与下属对使命的忠诚互为因果。罗文之所以被选中,是因为他被认定为“能把信送给加西亚的人”。这对现代管理者如何选拔人才、员工如何建立个人品牌提供了经典范本。

管理学中的“争议经典”

这本书曾被全球500强企业列为员工必读书,但也因“鼓吹盲目服从”引发争议。推荐阅读的理由恰恰在于这种争议性——它迫使读者辩证思考:在规则与创新、服从与批判性思维之间如何平衡? 这种思考本身比盲目接受更有价值。

危机时代的激励手册

在经济波动、不确定性增加的环境下,组织需要更多“罗文式”成员:不抱怨环境,专注解决问题。书中传递的“逆境突围”精神,对个人和企业应对挑战具有激励作用。

适合人群:

- 职场新人:学习如何从“学生思维”转向“职业思维”。

- 管理者:反思如何培养和识别“值得托付”的团队。

- 创业者:在资源有限时强化“使命必达”的信念。

阅读建议:

结合书中的极端案例,延伸思考现代职场中的“送信场景”——如何在保持主动性的同时避免陷入PUA式服从?如何将“罗文精神”与独立思考能力结合?这种批判性阅读会让经典焕发新价值。

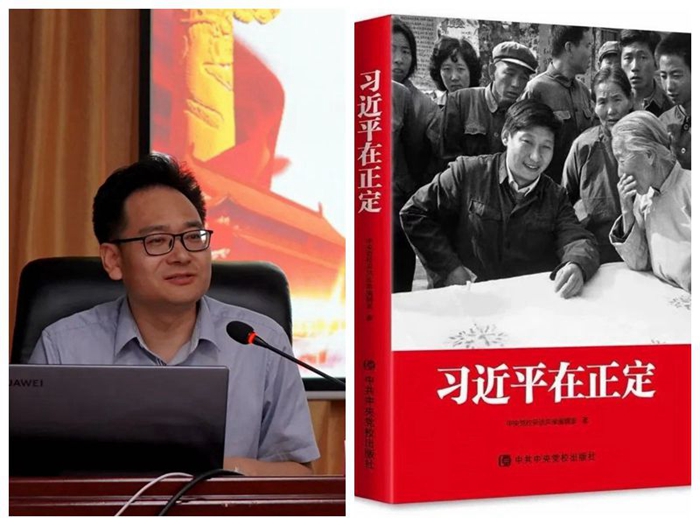

05

监利市人民法院党组书记、院长刘伟

仔细研读《习近平在正定》一书,犹如打开了一扇时光之窗,让我得以领略习近平总书记在正定工作期间的卓越风采与深邃智慧。书中最让我印象深刻的,莫过于习近平总书记人才工作的诸多理念与实践。

习近平同志在正定工作期间,将人才问题提升到战略高度,大胆冲破旧有体制束缚,把人才开发、招贤纳士作为战略重点和经常性工作来抓,正定人才工作迎来前所未有的新局面。不论在基层、地方还是在中央,习近平同志对人才工作的重视、思考与实践一以贯之。在他任河北省正定县委副书记、书记期间,推出广招贤才的“人才九条”,为当地发展破局开路;直至四十多年后的今天,“人才九条”仍具有重大的现实意义。

人才是推动法院事业发展的核心力量。我们必须树立正确的人才观,在选拔任用法院干部时,要明确以德为先、德才兼备的导向,注重选拔政治素质过硬、业务能力精湛、职业道德高尚的人才;要建立健全激励机制,对在工作中表现突出、成绩优异的干警给予物质奖励和精神表彰,激发他们的工作积极性和创造性。同时,要加强法院文化建设,营造尊重人才、关爱人才、鼓励创新的良好氛围,让每一位干警都能够在法院这个大家庭中感受到温暖和归属感。

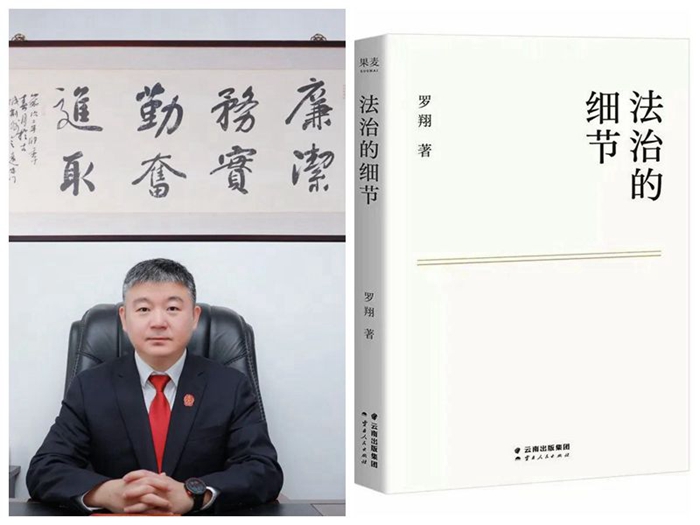

06

洪湖市人民法院党组书记、院长郭鹏

《法治的细节》既是一本法律通识读本,也是司法实践的反思指南。它用通俗语言揭示法治的深刻逻辑,用真实案例展现法律的温度与力量。书中通过具体案例和法理分析,展现了法治如何在复杂现实中实现“看得见的正义”。

罗翔教授以法学学者的视角,结合热点案件(如电车难题、正当防卫等),剖析法律条文背后的哲学与伦理困境。从理论到实践的思考,法律的权威不仅体现在宏大叙事中,更存在于程序正义、证据规则、法律解释等细节中,司法实践中“细节”的重要性不言而喻。

《法治的细节》告诉我们,法治不仅是制度设计,更是一种需要不断被解释、被实践的“生活细节”,而每一个法律人都应是细节的守护者。作为法院干警,面对司法审判实践可能会面临的诸多问题,需要我们不断加强对法律逻辑的深层理解,善于运用法治思维和法治方式开展工作,恪守法律底线、维护司法权威、提升司法能力、传递司法温度、守护司法公正,自觉做习近平法治思想的坚定信仰者、实践者、传播者,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。